汉代时期的琥珀制品多以饰品及印章形式出现,其中以陕西马泉西汉墓及河北定县西汉墓所出土的琥珀制品最具特点。从出土的琥珀饰品来看,汉代时期的琥珀多雕琢吉祥图案,题材有:鸟、兽、虎、龟等,亦有椭圆形珠饰,通常与玉饰、玛瑙管等串在一起作为项链佩戴。汉代琥珀饰通常体积较小,类似常人指头大小,颜色棕红。从出实物来看,与战国时期相比较,汉代墓葬出土的琥珀制品无论数量亦或品种都有明显增加。琥珀制品的形制仍以不规则圆形、几何形琥珀珠子为主,动物题材佩饰比重增加,并出现了琥珀指环和琥珀印章.琥珀珠饰除去一般常见的不规则圆形、长方形、扁圆形、椭圆形之外,还有水滴状、扇形、贝形、钫形、扁壶形等。其中,动物形佩饰中以卧虎、卧狮较为多见,亦有天禄、蛙、龟、鸟等造型。这种琥珀饰佩上大多有一至两个孔洞,和其他质地的bd官方网、水晶等一起串成头饰或者服饰,在汉墓中多有出土。

琥珀

汉代时期对琥珀的记载

汉代文献中有关于琥珀的记载较多,从文献来看,此时琥珀多作为皇室、贵族的装饰品使用。简述其中几篇文献:“汉武帝所幸宫人名丽娟,年十四,丽娟以琥珀为佩,置衣裾里,不使人知,乃言骨节自鸣,相与为神怪也。”另有:“赵飞燕为皇后,其女**在昭阳殿遗飞燕书曰:今日嘉辰,贵姊懋赝洪册,谨上三十五条,以陈踊跃之心,黄金步摇、琥珀枕、龟纹枕。”由上述记载可知,琥珀在当时是可以与金、玉媲美的珍贵之物。从两汉时期出土的文物来看,含有琥珀类制品的墓葬遍及新疆、内蒙古、甘肃、青海、山西、河北、江苏、湖南、四川、贵州等地,墓主人或为王侯,或为官僚、贵族。每一处墓葬中出土的琥珀制品数量都不是很多,由此可见,琥珀制品于当时是王室贵族才能拥有的奢侈品,这点也与文献中所记载的琥珀制品多与王室相关相符合。

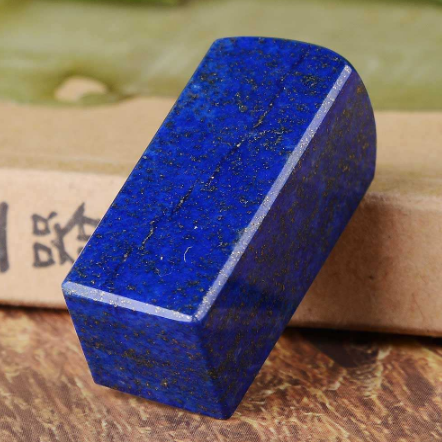

卧兽形琥珀配饰是汉代最富有特色的琥珀制品,这些小兽形通常为圆雕,高1—2厘米,长1—4厘米。腹部有横向或者纵向的穿孔,有的两者兼有。这种琥珀兽形饰佩通常与煤精、玛瑙、玻璃、水晶等材质制作的兽形、珠形配饰串成项链佩戴。琥珀佩饰雕工风格苍劲,以宽深线条勾勒轮廓及细部特征,风格淳朴,憨态可掬。这种搭配形式的项链于汉墓中多有出土,无论个体器形与组合方式都非常的近似,由此可见,此种形态的琥珀项链是当时最为流行的搭配方式。汉代时期另一颇具时代特征的是琥珀印章,目前出土共计8枚,多数有印文,且有使用过的痕迹,仅有两方光素无纹。多数印章雕有兽形印纽,风格与兽形佩饰相似。琥珀印章的形制与汉代金印、铜印相近,由此我们有理由推理,琥珀印章是借鉴同时代其他材质器物而来,应与汉代时期其他材质的印章的盛行有直接关系。

三国魏晋南北朝时期对琥珀的记载

三国魏晋南北朝时期有很多记载琥珀的文献,从文献中我们获知,琥珀在此时期已经不单纯作为首饰饰品使用,亦用于陈设器及日用器上,并多为皇室使用。此时,也有了关于从西域进口琥珀的文献记载。

三国时期出土琥珀制品的墓葬主要集中在江苏地区,均为东吴墓葬,只出土琥珀珠饰若干。这与发掘三国时期墓葬的总体数量偏少,更有尚未从汉、晋两代中辨别出来的有关。两晋时期,出土琥珀制品的墓葬明显较三国时期有所增加,且以东晋墓葬为主,但与汉代相比,数量上仍然不及。由于两晋时代南京为政治中心,达官贵人多聚于此,所以出土的琥珀制品主要集中在江苏。南北朝时期出土的琥珀制品以北朝居多,珠饰为主。

从出土记载来看,三国两晋南北朝时期的琥珀制品绝大部分仍为小件饰品,无琥珀容器等较大器物的出土记载。其中,值得一提的是北朝北周柱国大将军大都督李贤夫妇墓,其中不仅出土了汉文化较为浓厚的琥珀动物配饰,还有颇具波斯风格的鎏金银器等,充分反映出了当时东西陆交通的盛况,也为琥珀的贸易做了良好的佐证。从风格来讲,三国魏晋南北朝时期出土的琥珀制品主要沿袭汉代风格,偶有创新,主要仍旧以不规则珠饰及卧兽为主。琥珀的制作和使用仍然并不普遍,仅限于皇室和高级官僚。

隋唐时期对琥珀的记载

关于隋代琥珀的资料非常少,仅见西安东郊隋代墓中出土琥珀圆形瓶、扁圆形饰各一件。而唐代关于琥珀的诗文不胜枚举,其中屡屡提及琥珀被用作酒具,比如杜甫的《奉送魏六丈右少府之交广》中写有“掌中琥珀盅,行酒变逶迤。”刘禹锡的《刘驸马水亭避暑》也有“琥珀盏烘疑漏酒,水精帘莹更通风。”由于目前为止并没有琥珀酒具出土的记载,并且唐诗这种文学性文体中的描述只能用作佐证,并不能就此得出唐代有琥珀制作的酒具的结论。但是,唐、五代《宫乐图》中描述有一类为红色四曲盘的器皿与香港梦蝶轩所藏的一件琥珀四曲盛器极为类似,若可定断,则可能是目前唯一唐代琥珀器皿。除此以外,在唐代除去制作器皿外,琥珀还可能有一些香炉、器物表面镶嵌一类的用途。唐代因丝绸之路的通常,琥珀原料的进口毫无困难,然而尽管如此,唐代出土的琥珀仍旧稀少。迄今为止,唐代出土琥珀的遗址共有三处:一处是西安何家村窖藏出土的10段琥珀,与朱砂、珊瑚等放置在一个盒子里面,应为佛家七宝。这与唐代时候佛教盛行有莫大的关系,在此不作多言,前面有关古珠介绍一书中有详尽描述。二处是法门寺出土的2件琥珀狻猊,以暗红色透明琥珀制成,俯卧状,圆雕。三处是齐国太夫人墓出土的147件凤鸟形、天鹅形琥珀饰品。

从齐国太夫人墓出土的琥珀制品来看,其题材上最突出的特征是以花卉、禽鸟为主要纹饰,以圆雕、平雕加阴刻线及高浮雕等雕刻技法为主,风格及雕刻技术具有一定水平。从题材来看,凤、雁、鸟、蝉、花等在后世辽代也极为盛行,可以说是为为辽代琥珀的盛行开辟先河。当然,也与辽代始于游牧民族有莫大的关联。多数游牧民族没有专属的工匠,在获得统治权力后,往往使用前朝的工匠以及雕刻风格,在原有的基础上进行创新。此处不过多赘述,后文在辽代琥珀中将数以详尽。

明代对琥珀的记载

明代时期的琥珀如同金、玉、宝石等珍稀之物一样,也是体现等级地位的器用之一。根据文献记载,明代皇帝常服束带间用金玉琥珀透犀。庶民巾环不得用金、玛瑙、珊瑚、琥珀。明初内阁学士如杨士奇、杨荣、王英,均曾被赏赐琥珀带。明代时期,云南地区是朝廷琥珀来源之一,虽然当时琥珀的价格并不昂贵,但从缅甸进口琥珀也并非易事。万历二十二年,朝廷曾责成云南地方入贡二百斛,致使庶民家破人亡也未能如数完成。因此,琥珀制品收到珍视也属情理之中。此外,琥珀制品还是永昌地区民间市场流通的商品。因为琥珀制品相对稀少,致使在当时亦有用桃胶冒充琥珀出售的情况。

宋元时期对琥珀的记载

从宋代诗文中对琥珀的颂咏来看,宋代琥珀除去指代美酒、色彩以外,也被制作成为酒具,如杯、盏、盅等。例如:“万寿菖蒲酒,千金琥珀杯。”、“日射山光如琥珀,水涵天影似琉璃。”等诗文中均提到了琥珀。此外,根据宋代《輿服制》的记载,琥珀成为宫廷服饰制度的一部分也殆始于宋.这些文献均不难查询,但想较之实物,却为难上加难,宋墓出土琥珀制品稀少,很难对证。宋代初年有文献记载:“端拱元年,有别启贡佛经,纳青木函,琥珀、青红白水晶、红黑木患子念珠各一连。”这可能是琥珀与佛教相关最初的记载。此外,值得一提的是,大理国时期,云南三塔寺遗迹中发现琥珀塔一件,与佛教的盛行息息相关。

宋代遗迹有关出土琥珀的记载甚少,仅见河南洛阳邙山壁画墓,江苏宜兴和桥的琥珀珠和江苏苏州瑞光寺的一枚琥珀印章。宋代诸多文献中都将琥珀归于生药中,与朱砂、地黄、珊瑚等一样,作为药材的一种。除此以外,文献中未能表述琥珀的其他用途,这与契丹族使用琥珀作为饰品有鲜明的对比。

复制本文链接 文章为作者独立观点不代表立场,未经允许不得转载。