廖锦文精心构思,大胆发挥创意,在传统工艺中融入现代审美理念,将原料含有糟皮的部分,雕琢成一段枯木,在细糯部分,以写实手法,一丝不苟,精心雕琢出一条围巾,围巾挂在枯木上,形成一种极富视觉冲击力的审美效果:枯木与人气、朽迈与鲜活、衰败与生机、冷硬与柔暖、原始与创造、自然与人间、旷野与家居、抛却与给予……欣赏这样的作品,不能只用眼睛看,而是要用心来读。它会激起欣赏者诸多联想,联想之后,你便明白了创作者渗透在作品中的深意——枯木,衰败的生命,弱势与边缘群体的象征;手工编织的围巾,则是温暖、体恤、呵护、关爱的符号,两者结合在一起,无疑是对人性中善意良知和恻隐之心的艺术表述和传达,是人与人之间、生命与生命之间的一种呼应衬护。命名《温馨一生》,可以看出作者在创作中的文化自觉和审美上的脱俗追求。

由《温馨一生》,想到北京玉雕大师苏然的一件作品,名为《仁者智者》。原是一件内里含脏的和田仔玉,一般玉匠或弃之不用,或将就对付,自然难出佳作。这件作品作者以独有的慧眼和匠心,在平庸中发掘精彩,在平凡中追求超凡,设计雕琢出一位饱经沧桑的人物形象,刀工遒劲有力,人物形神皆出,同时借材就势,营造出一种粗砺、洒脱、雄迈的艺术风格,耐人品味,引人遐思。

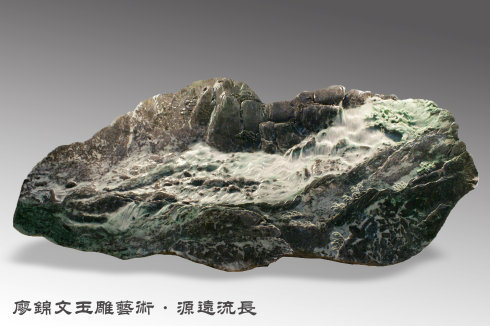

廖锦文还有另外两件作品,也是可圈可点。翡翠原石并不出彩,但构思颇具匠心且有文化内涵。《源远流长》借原石清幽的墨色雕琢为山石峰峦,借明快的白色雕琢为飞瀑长流,借清朗的淡灰色雕琢为蒸腾的雾岚,自然构图成景。山石之骨,坚奇雄傲;瀑流之势,滚滚滔滔;清岚之柔,缥缈轻曼。其意境由山水之美扩展到华夏五千年文明历史源远流长,意味深长。另一件以浮雕手法表现唐诗《送孟浩然之广陵》诗意:“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。”雕工精湛,布局井然,宛若一幅水墨画。

既然有着如此才华,何以还要去干那些缺乏创意的“行活”?其实这不仅是廖锦文面对的矛盾,而是当下玉雕行业很多人面临的一个两难选择。玉器作坊,作为企业,要经营,要养人,要盈利,就不能不考虑到市场需求。我在《2008中国玉器百花奖作品集》序言里讲过:“市场是一把双刃剑,既可以给玉雕创作注入动力和活力,也可以在玉界搅起急功近利的浮躁风气。”“现在大量充斥于市场玉器作品,文化承载功能萎缩降低,装饰化、赏玩化的功能却膨胀递增,普通消费者对玉器的认识大多停留在浅薄层面,比如最为热衷最被追捧的便是祈福除祟功能,这种现象,不光遮蔽了玉雕艺术的灵魂,还对社会心理注入了一种无稽的庸俗口彩化导向,一棵白菜就是‘百财’,猴子背猴子就是‘背背封侯’,一只瓶子里插三杆戟就是‘平升三级’,诸如此类,将博大精深的中国玉文化消解为庸俗功利化符咒。”市场上走俏的是这类产品,玉雕艺术家们自然就被牵着鼻子走了。

这是中国玉雕艺术的悲哀。

四会置县始于秦,拥有悠久的历史传统和丰富的文化遗产。野狸岗古人类遗址、大岗头寨堡和“三台四塔”、扶卢山六祖庵等遗址,都是珍贵的历史文化遗存;境内还有战国、汉、晋、南朝、宋朝等朝代的墓葬,另外还保存或重建有唐代的贞仙祠、宋代的宝林寺、莲花寺,以及白雾台等古建筑,而威整石头河、白带瀑布、罗隐船、罗隐床、贞崖、仙女化身潭,以及无笃石螺和煎鲫鱼等古老而美丽的民间传说,也是流传久远。四会的玉雕艺术应该走出一条新路子,在艺术创新上多下功夫。我曾经说过,丰厚瑰丽的国学资源,多姿多彩的民间文化,构成了一个巨大丰富的中华文化资源宝库,玉雕艺术家应该从中汲取营养、提取素材、开拓眼界、获得灵感。我想,四会的玉雕艺术家如果这样做了,那么四会玉雕艺术的文化张力会大大强化,四会的玉雕艺术会迈上一个更高的台阶,得到全新的发展。

廖锦文精心构思,大胆发挥创意,在传统工艺中融入现代审美理念,将原料含有糟皮的部分,雕琢成一段枯木,在细糯部分,以写实手法,一丝不苟,精心雕琢出一条围巾,围巾挂在枯木上,形成一种极富视觉冲击力的审美效果:枯木与人气、朽迈与鲜活、衰败与生机、冷硬与柔暖、原始与创造、自然与人间、旷野与家居、抛却与给予……欣赏这样的作品,不能只用眼睛看,而是要用心来读。它会激起欣赏者诸多联想,联想之后,你便明白了创作者渗透在作品中的深意——枯木,衰败的生命,弱势与边缘群体的象征;手工编织的围巾,则是温暖、体恤、呵护、关爱的符号,两者结合在一起,无疑是对人性中善意良知和恻隐之心的艺术表述和传达,是人与人之间、生命与生命之间的一种呼应衬护。命名《温馨一生》,可以看出作者在创作中的文化自觉和审美上的脱俗追求。

由《温馨一生》,想到北京玉雕大师苏然的一件作品,名为《仁者智者》。原是一件内里含脏的和田仔玉,一般玉匠或弃之不用,或将就对付,自然难出佳作。这件作品作者以独有的慧眼和匠心,在平庸中发掘精彩,在平凡中追求超凡,设计雕琢出一位饱经沧桑的人物形象,刀工遒劲有力,人物形神皆出,同时借材就势,营造出一种粗砺、洒脱、雄迈的艺术风格,耐人品味,引人遐思。

廖锦文还有另外两件作品,也是可圈可点。翡翠原石并不出彩,但构思颇具匠心且有文化内涵。《源远流长》借原石清幽的墨色雕琢为山石峰峦,借明快的白色雕琢为飞瀑长流,借清朗的淡灰色雕琢为蒸腾的雾岚,自然构图成景。山石之骨,坚奇雄傲;瀑流之势,滚滚滔滔;清岚之柔,缥缈轻曼。其意境由山水之美扩展到华夏五千年文明历史源远流长,意味深长。另一件以浮雕手法表现唐诗《送孟浩然之广陵》诗意:“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。”雕工精湛,布局井然,宛若一幅水墨画。

既然有着如此才华,何以还要去干那些缺乏创意的“行活”?其实这不仅是廖锦文面对的矛盾,而是当下玉雕行业很多人面临的一个两难选择。玉器作坊,作为企业,要经营,要养人,要盈利,就不能不考虑到市场需求。我在《2008中国玉器百花奖作品集》序言里讲过:“市场是一把双刃剑,既可以给玉雕创作注入动力和活力,也可以在玉界搅起急功近利的浮躁风气。”“现在大量充斥于市场玉器作品,文化承载功能萎缩降低,装饰化、赏玩化的功能却膨胀递增,普通消费者对玉器的认识大多停留在浅薄层面,比如最为热衷最被追捧的便是祈福除祟功能,这种现象,不光遮蔽了玉雕艺术的灵魂,还对社会心理注入了一种无稽的庸俗口彩化导向,一棵白菜就是‘百财’,猴子背猴子就是‘背背封侯’,一只瓶子里插三杆戟就是‘平升三级’,诸如此类,将博大精深的中国玉文化消解为庸俗功利化符咒。”市场上走俏的是这类产品,玉雕艺术家们自然就被牵着鼻子走了。

这是中国玉雕艺术的悲哀。

四会置县始于秦,拥有悠久的历史传统和丰富的文化遗产。野狸岗古人类遗址、大岗头寨堡和“三台四塔”、扶卢山六祖庵等遗址,都是珍贵的历史文化遗存;境内还有战国、汉、晋、南朝、宋朝等朝代的墓葬,另外还保存或重建有唐代的贞仙祠、宋代的宝林寺、莲花寺,以及白雾台等古建筑,而威整石头河、白带瀑布、罗隐船、罗隐床、贞崖、仙女化身潭,以及无笃石螺和煎鲫鱼等古老而美丽的民间传说,也是流传久远。四会的玉雕艺术应该走出一条新路子,在艺术创新上多下功夫。我曾经说过,丰厚瑰丽的国学资源,多姿多彩的民间文化,构成了一个巨大丰富的中华文化资源宝库,玉雕艺术家应该从中汲取营养、提取素材、开拓眼界、获得灵感。我想,四会的玉雕艺术家如果这样做了,那么四会玉雕艺术的文化张力会大大强化,四会的玉雕艺术会迈上一个更高的台阶,得到全新的发展。

复制本文链接 文章为作者独立观点不代表立场,未经允许不得转载。